【被覆アーク溶接】アークの出し方,コツ【簡単アークスタート方法】

【被覆アーク溶接】アークの出し方,コツ【簡単アークスタート方法】

溶接棒がひっつくので上手くアークスタートできない。

何かいい方法やコツない??

了解!

簡単で基本的なアークスタート方法を教えるね!

本記事の内容は以下の通り

・簡単で基本的なアークスタート法がわかる←タッピング法・ブラッシング法

・アークスタートのコツがわかる

この記事を書いている俺は「溶接歴25年」の熟練溶接工。

保有資格はJIS溶接技能者,溶接管理技術者2級,管施工管理技士1級。

要するにベテラン溶接工で溶接の専門家。

溶接を始めて最初の壁が「アークスタート」ではないだろうか?

特に低水素系の裏波溶接棒は低電流で溶接を行うため,アークスタートで溶接棒が板にひっつきやすい。

溶接の出だしでつまづくもんだから,溶接が向いてないと思ってしまう人も。←コツをつかめば簡単!自転者も最初は乗れなかったでしょ??

本記事は「アークスタートが上手くいかない」人のために分かりやすくアークスタート法についての解説と溶接歴25年の管理人がコツを伝授するので参考にしてほしい。

被覆アーク溶接のアークスタート方法は2種類←タッピング法とブラッシング法

被覆アーク溶接にはアークスタート方法として上記の写真の通り,

- タッピング法

- ブラッシング法

の2種類がある。

逆に言うと2種類しかないとも言える。(コメント欄で接触法?というアークスタート法があると指摘を受けたが周りで使っている人がいない,実践したことがないという理由でわかりません…すいません)

溶接技能コンクールで優勝するような一流溶接工でも,どちらかのアークスタート法(タッピング法orブラッシング法)を使っており例外はない。

ではタッピング法とブラッシング法について紹介していこう。

タッピング法とは?

- 被覆アーク溶接棒の先端を部材に垂直方向からぶつけてアークを発生させる方法。

練習をしてコツをつかむと仕上がりのきれいな溶接が出来るようになる。

熟練の溶接工はこの方法の人が多い。

熟練溶接工は「カンカン」と叩かず「カン!」ぐらいでアークスタートする。

早いリスタートが可能なのでビードつなぎや効率重視の溶接向き。

ブラッシング法とは?

- 被覆アーク溶接棒の先端をマッチの火を付けるように部材にこすってアークを発生させる方法。

初心者向けの方法と言われている。

比較的簡単にアークを発生させることができる。

ブラッシング法では,溶接棒をそっと母材に近づけてマッチをするようにこすると案外簡単にアークがでる。

被覆アーク溶接のアークスタートのコツ【5つある】

アークスタートには5つのコツがある。

下記の通り。

- 溶接棒が吸湿していないか確認すること

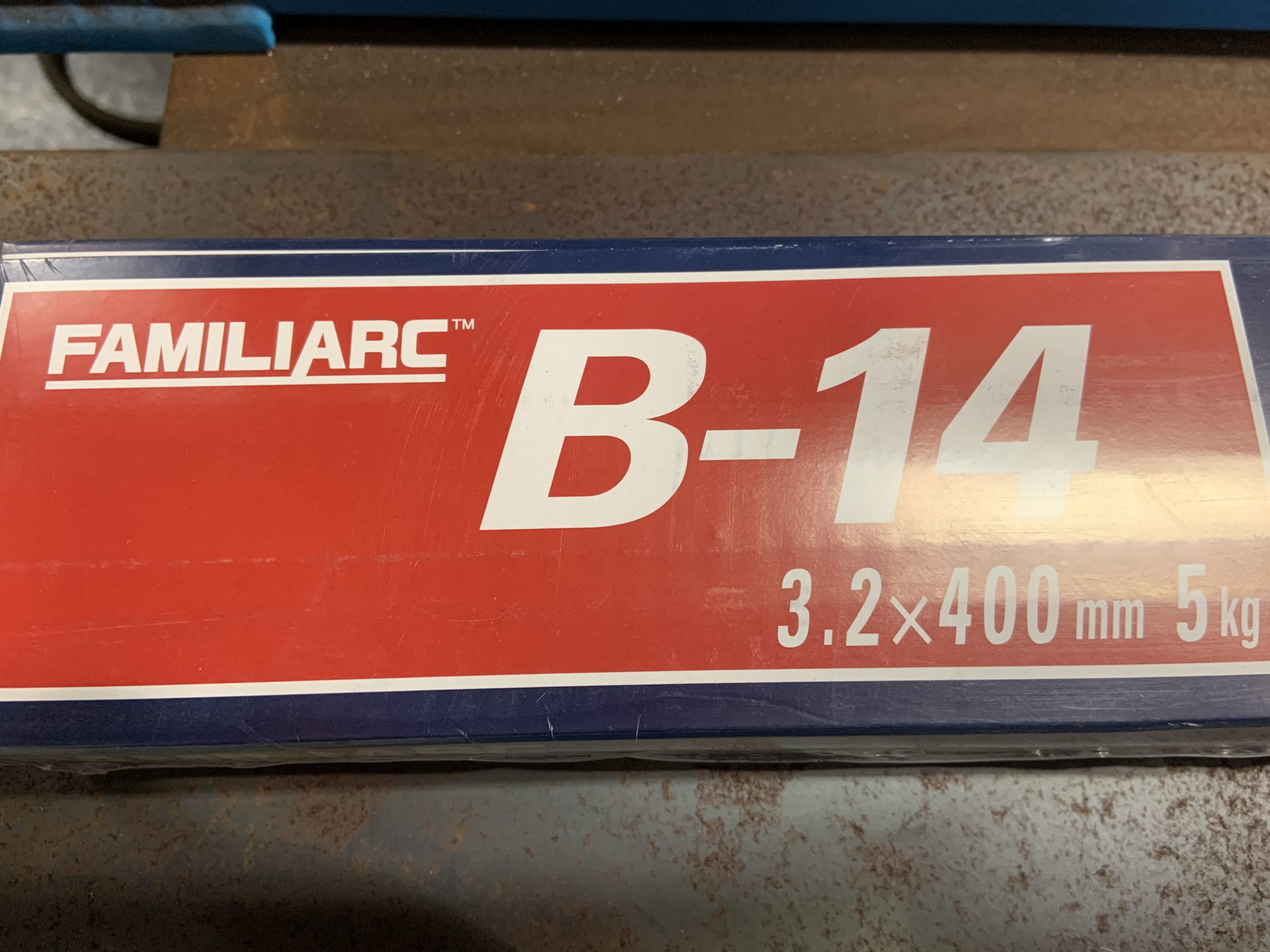

- イルミナイト系溶接棒(B-10,14,17)でアークスタートに慣れること

- 最初の頃は電流は高めとし,アークスタート感覚を体に慣れさせること

- 溶接棒を気持ち斜めに母材に近づけること

- イライラしないこと

上記の5点を深堀りしていこう。

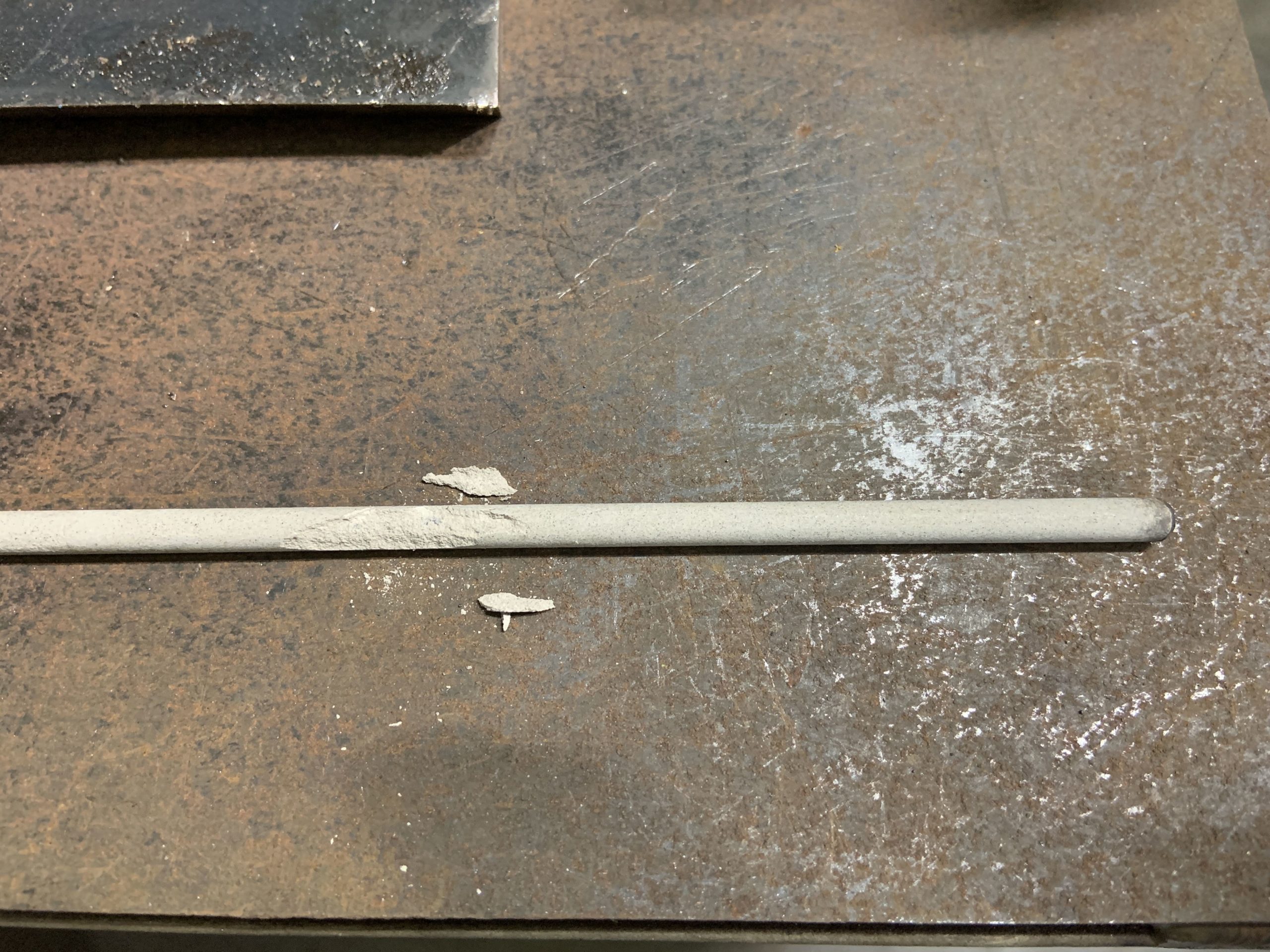

1.溶接棒が吸湿していないか確認すること

被覆アーク溶接棒は保管方法が悪いと吸湿しアークスタートがしづらくなる。

吸湿しているかどうかの確認は溶接棒を確認し,被覆材(フラックス)に「白い斑点」があるかどうかで見分けがつく。

溶接する前は必ず溶接棒が吸湿していないかを確認することが大事。

アークスタート練習だからと言って吸湿している溶接棒を使用しても決して上手くはならない。

2.イルミナイト系溶接棒(B-10,14,17)でアークスタートに慣れること

イルミナイト系溶接棒(B-10,14,17)はとにかく扱いやすい。

まずは出始めにイルミナイト系の溶接棒で完璧なアークスタートを目指そう。

熟練溶接工のような「カン!」と一発でアークスタート出来るようになるまで繰り返し練習しよう。

3.最初の頃は電流は高めとし,アークスタート感覚を体に慣れさせること

溶接しようと思ってる電流値より思い切って電流を上げてみよう!

電流が高ければ高いほどアークスタートはしやすいはず。

例えば150Aから始めて10Aずつ下げていき,どこでアークスタートしづらくなるか試してみるといい。

繰り返しているうちにアークスタート感覚が体に染み込んでくるはずだ。

4.溶接棒を気持ち斜めに母材に近づけること

真上からではなく気持ち(これが微妙だけど…)進行方向に倒しアークスタートすると,溶接棒が母材にひっつきにくい。

タッピング法・ブラッシング法共にちょっと溶接棒を倒す。

これでガッシリと母材に溶接棒がひっつくことはなくなるはずだ。

5.イライラしないこと

精神論となってしまうが意外と大事。

アークスタートが上手くいかずイライラする気持ちは痛いほどわかる。

俺がまさしくそうだったからだ。

親方にセンスなしと言われ,同僚にはバカにされた。

大事なのは未来にアークスタートが出来るようになること。

とりあえず落ち着いて体が覚えるのを待とう。

俺みたいな超不器用で運動音痴でも出来るようになった。

絶対にできる!

アークスタート時の注意点

これまでのおさらいになる点もあるがアークスタート時に注意して欲しいことが3点ある。

それは以下の通り。

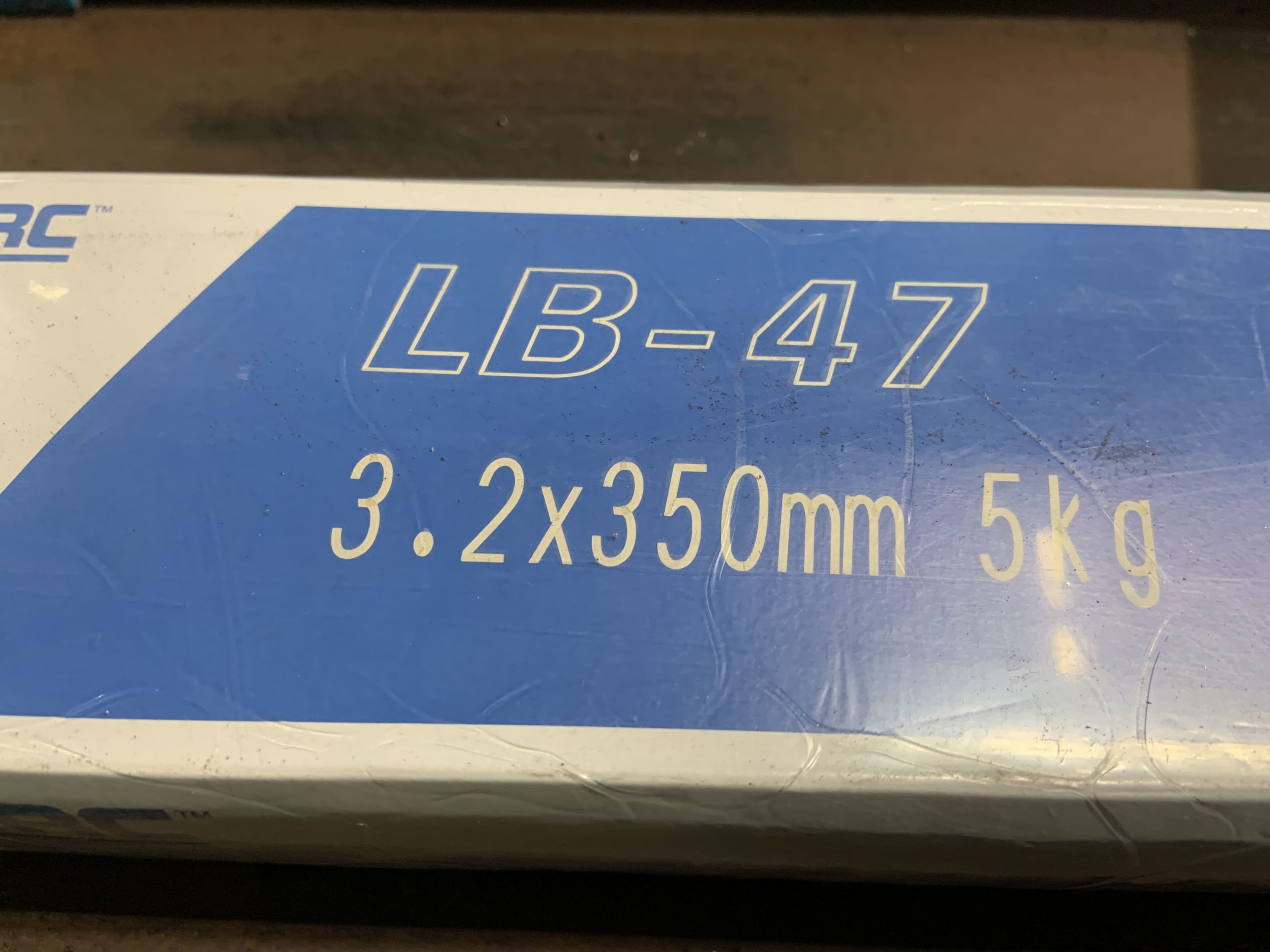

- 低水素系溶接棒は必ず乾燥させること

- アークストライクを母材に残さないこと

- 被覆材(フラックス)がはがれていないか確認すること

上記を深堀りしていこう。

1.低水素系溶接棒は必ず乾燥させること

練習だからといって準備をおろそかにしないでほしい。

イルミナイト系溶接棒(B-10,14,17など)と違って低水素系溶接棒(LB-26,47,52Uなど)は吸湿にシビア。

低水素系で乾燥させてある溶接棒は驚くほどアークスタートが楽。

低水素系の乾燥温度と時間は以下の通り

| 溶接棒 | 乾燥温度 | 乾燥時間 |

| LB-26,47,52U,52 | 300°〜350° | 30分〜1時間 |

必要数量だけ溶接棒乾燥機に入れ乾燥させること。

会社によっては溶接棒乾燥回数も決まっており,2回までとか3回までとか決まっているので注意が必要。

また,低水素系溶接棒はアークスタート時にブローホールという溶接欠陥が発生しやすいのでバックステップ法で溶接を始める必要がある。

2.アークストライクを母材に残さないこと

- 母材の上に、瞬間的にアークを飛ばし直ちに切ること。又は、それによって起こる欠陥。

瞬間的なアーク発生によって鋼材表面が溶融温度まで加熱され、周囲の鋼材によって急激に冷却される急熱急冷の過程で形成される溶接欠陥でアークスタートを母材で行うと発生してしまう。

アークスタートは溶接線の中で行うようにしよう。

3.被覆材(フラックス)がはがれていないか確認すること

被覆アーク溶接棒は衝撃に弱い。

激弱レベル。

被覆アーク溶接棒を取り扱うときは慎重に取り扱おう。

【被覆アーク溶接】アークの出し方,コツ【簡単アークスタート方法】まとめ

・アークスタート方法は2種類「タッピング法」「ブラッシング法」

・アークスタートのコツは5つ

1.溶接棒の吸湿を確認する

2.イルミナイト系溶接棒で慣れる

3.電流は高めで徐々に体に覚え込ませる

4.溶接棒を気持ち斜めにしアークスタートする

5.イライラしない

ブログ10万PV/月達成!

ド底辺の溶接工が必ず役立つ【溶接,Mac,お金の情報】をブログで発信中!

【渾身】の記事をしゃーなしで見てみる!

アークスタートの方法、もう一つありませんでしたか?接触法だったかな?

短絡(わざとくっつけて)させてからアークを出す方法なんですが………。

自分だけなんでしょうか(^_^;)

コメントありがとうございます!被覆アーク溶接のスタート法はタッピング法とブラッシング法の2種類と思っていました。Tig溶接ではタッチスタートといって,わざとくっつけてアークスタートさせる方法はあるのですが…。俺も未熟ですので色んな方面に聞いてみます。いつでも気軽にコメントください!